Calendrier

Du 7 au 12 avril 2025 : résidence de travail à la Quincaillerie, Venarey-les-Laumes

Les 17-18-19-21-22-23 avril 2025 : résidence de travail à l’Ircam, Paris

Le 3 mai 2025 : représentation au Théâtre de la Criée, Marseille

Le 25 mai 2025 : représentation au Théâtre municipal, Tourcoing

Le 13 juin 2025 : représentation au T2G, Gennevilliers

Le 29 juin 2025 : représentation à l’Espace Carpeaux, Courbevoie

Crédits

Une Coproduction : L’atelier lyrique de Tourcoing, Court-circuit, la compagnie les endimanchés

Georges Perec (texte)

Philippe Hurel (musique)

Alexis Forestier (mise en scène)

Alexis Baskind (informatique musicale)

Evi Kalessis (vidéo)

Ruben Trouillet (lumière)

Ensemble Court-circuit

Jean Deroyer direction

Jean Chaize comédien

Élise Chauvin soprano

Anne Cartel flûte

Sylvain Faucon hautbois

Pierre Dutrieu clarinette

Marin Duvernois et Félix Roth cor

Ève Payeur percussion

Pascal Contet accordéon

Jean-Marie Cottet clavier

Alexandra Greffin-Klein violon

Laurent Camatte alto

Frédéric Baldassare violoncelle

Dider Meu contrebasse

Étienne Démoulin diffusion sonore

Ruben Trouillet lumière

Durée: 75 min

Les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a aujourd'hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour tous les usages et pour toutes les fonctions. Vivre, c'est passer d'un espace à l'autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner.

G. Perec

Pièce pour 1 chanteuse, 1 comédien, 12 musiciens, dispositif électronique et vidéo à partir du livre de Georges Perec

Espèces d’espaces est un essai philosophique paru en 1974.

De l'espace de la page blanche à l'espace du vide sidéral, en passant par l'espace urbain, Georges Perec examine son rapport à l'espace dans toutes ses dimensions. Sans être narratif, le texte a donné à Philippe Hurel la possibilité de construire une petite histoire traitant des choses de tous les jours, de la plus anodine à la plus monstrueuse.

Il s’est ainsi inspiré de l’aisance de Perec à passer de la simple description aux aspects les plus sombres de l’être pour écrire une partition vive et pleine de contrastes.

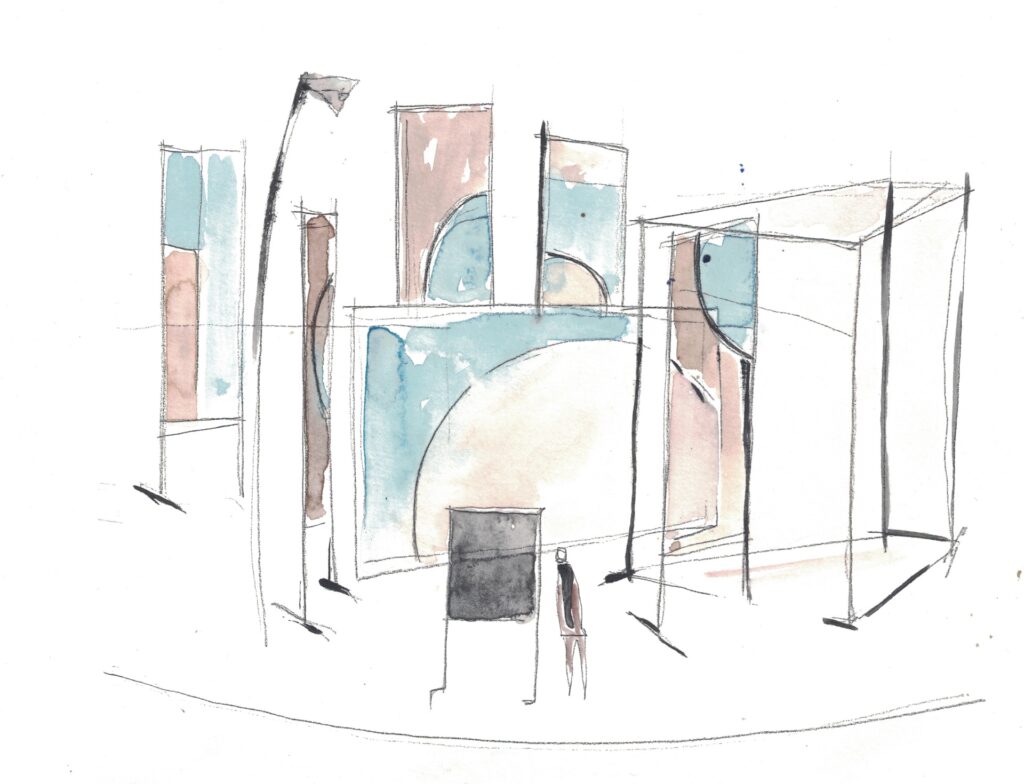

Sur scène, différents « personnages » s’expriment dans un contrepoint nerveux : une chanteuse, un acteur, un écran sur lequel certaines parties du texte sont projetées ainsi qu’un haut parleur qui fait entendre des bribes de textes pré-enregistrées.

Le texte de Georges Perec offre de grandes possibilités d’interprétation et sa liberté de ton permet un traitement musical riche et captivant.

Le texte

L’espace de notre vie n'est ni continu, in infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le réinventer (trop de gens bien intentionnés sont là aujourd'hui pour penser notre environnement...), mais de l'interroger, ou, plus simplement encore, de le lire; car ce que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière d'anesthésie. C'est à partir de ces constatations élémentaires que s'est développé ce livre, journal d'un usager de l'espace.

Georges Perec

L’action

Deux personnages occupent la scène : une chanteuse/actrice et un acteur. Deux autres encore : un écran sur lequel certaines parties du texte sont projetées et un haut-parleur qui fait entendre des bribes de texte préalablement enregistrées. Ces différents « personnages » s'expriment dans un contrepoint nerveux, sans avoir chacun une fonction définitivement claire. La chanteuse peux chanter mais aussi commenter, l'acteur peux jouer mais aussi chanter, le haut-parleur peux annoncer, commenter, souligner mais aussi transformer et l'écran peux annoncer, commenter, énumérer, conclure...

La musique

Court propos sur un long travail pas à pas pour la composition d’un opus.

On a souvent le tort de ne voir en Perec que le virtuose de la langue capable de mettre en place des opérations et des contraintes sophistiquées. La vie mode d'emploi, La disparition, Quel petit vélo..., sont des livres dans lesquels certains lecteurs ne vanteront que les opérations de contrainte. D'autres n'y verront que les élucubrations d'un auteur original, « un individu barbu », amateur de calembours. Ceux-là aussi passeront à côté de l'artiste qu'il fut.

Avec Espèces d'espaces, c'est un Perec moins radical que l'on découvre, et sous une allure non narrative – bien que l'élargissement de l'espace chapitre par chapitre soit cependant déjà une forme de narration – le livre donne la possibilité de construire une « petite histoire » traitant des choses de tous les jours, en passant du plus anodin au plus monstrueux. C'est cette aisance à passer de la simple description – avec l'utilisation incantatoire de listes – aux aspects les plus sombres de l'être qui m'a donné cette envie d'écrire une musique spécifique liée à l’ouvrage.

Ma musique, sans être « perequienne » ou oulipienne, est organisée à partir de contraintes et donne à entendre, sur le plan dramatique, des contrastes volontaires entre tension et détente, « sérieux » et dérision. Par ailleurs, le travail que j'ai développé depuis des années dans le domaine de la micro-variation à partir d'éléments répétés et obsessionnels n'est pas loin du traitement des listes dans l'écriture de Perec. La composition de la partition s'est faite dans trois directions principales : la mise en place de processus communs au texte et à la musique, l'utilisation d'une sorte de « madrigalisme » qui apparaît de manière plus locale et enfin un traitement musical plus libre lié à la rythmique du texte et à sa propre musicalité.

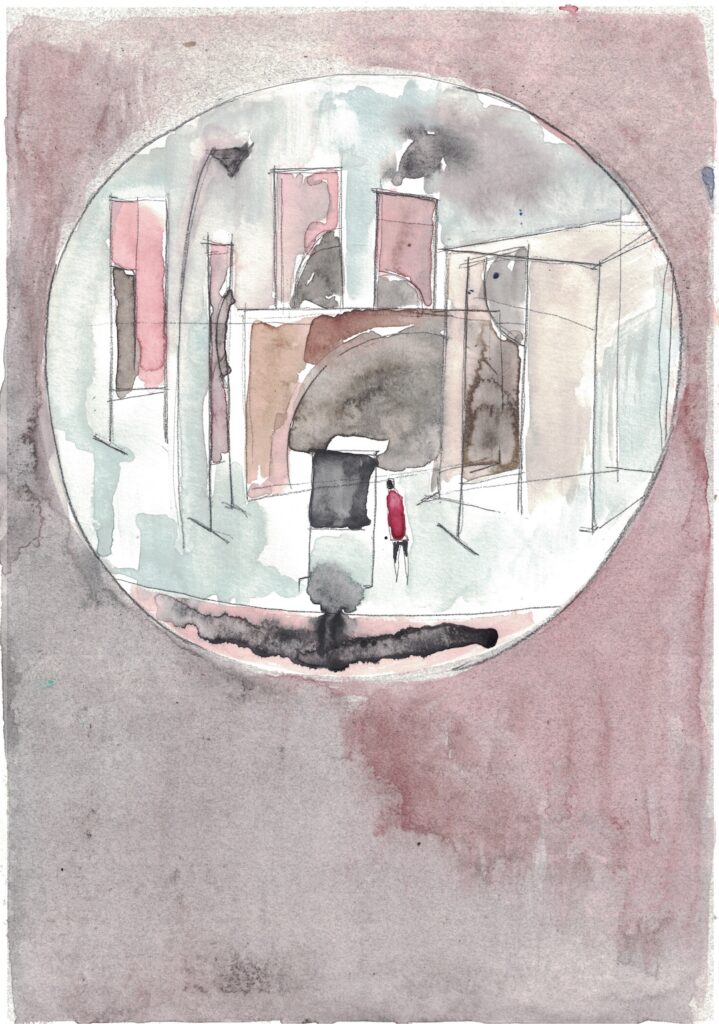

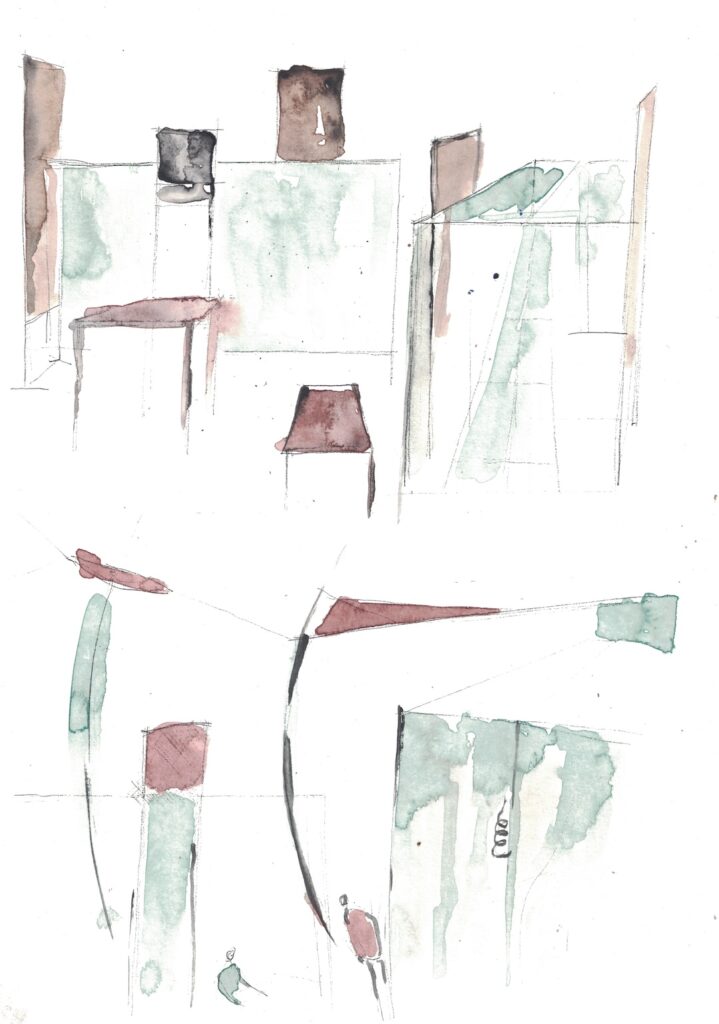

A propos de la scénographie qu'il a mis en place, Alexis Forestier nous dit « concevoir une scénographie en quête de cette oscillation entre la logique descriptive et le surgissement de l'inattendu. Comment franchir les seuils, passer d'un lieu à l'autre, mais aussi d'une idée à une autre, sans se cogner ». C'est bien de cela dont il s'agit aussi dans la partition, passer d'un espace à un autre, franchir le seuil de perception qui créera l'inattendu et espérons-le, l’ « inentendu ».

Philippe Hurel

La mise en scène/ la scénographie

Où il sera question de passage, de franchissement de seuils, de perméabilité entre le dedans et le dehors...

À la manière de ce que décrit Perec et dont se saisit le geste musical de Philippe Hurel, il est question de décrire l’espace, de le nommer de le parcourir de telle sorte que les signes tracés, disposés, agencés, désarticulés deviennent les territoires, les frontières que nous pouvons à notre tour marquer, renforcer ou dissiper.

Perec nous fait entrer et circuler dans les lieux, du plus intime au plus lointain, dans l’espace en tant qu’il nous est familier, connu, attendu. Et de cette circulation, de ces trajets, il attend un déplacement des limites de notre perception : que se produise une défamiliarisation, ou étrangéisation, que se profile à notre insu le surgissement de l’inconnu, de l’étranger : « Jusqu’à ce que le lieu devienne improbable jusqu’à ressentir, pendant un très bref instant, l’impression d’être dans une ville étrangère, ou, mieux encore, jusqu’à ne plus comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, que le lieu tout entier devienne étranger, que l’on ne sache même plus que ça s’appelle une ville, une rue, des immeubles, des trottoirs... ».

L’écriture de l’espace scénique doit se former dans cet intervalle entre le visible et l’invisible, entre l’inventaire et l’invention. L’inventaire serait alors du côté de la structure visible de l’espace et l’invention du côté de ce qui échappe à notre perception immédiate... Concevoir une scénographie en quête de cette oscillation entre la logique descriptive et le surgissement de l’inattendu... comment franchir les seuils, passer d’un lieu à l’autre, mais aussi d’une idée à une autre, sans se cogner. Il s’agit d’inventer une mobilité, une fluidité de l’espace pour glisser ainsi imperceptiblement, au fil du texte et de son traitement musical, du dedans jusqu’au dehors, de l’habituel au non-frayé, de la trame à la trace, ...

Dans le mouvement de la mise en scène, nous nous sommes attachés à mettre en place des systèmes d’analogie entre la structure du texte, les considérations qui en émanent, le propos esthétique et l’écriture scénique en tant que telle, par l’utiisation à proprement parler de l’espace...

Alexis Forestier